|

|

| 1.凧の誕生と歴史 |

| 凧と人類の付き合いは古く、凧が発明されたのは、今から2,500年以上も昔の中国だったとされています。紀元前4~3世紀に中国で書かれた『墨子(ぼくし)』という書物に「木鳶(もくえん)」という凧を意味する言葉があり、また前漢時代初期には韓信(かんしん)が敵の城までの距離を測るのに「紙鳶(しえん)」を作って放ったという伝説があります。日本では、9~10世紀までには凧の原型が中国から伝来していたものと思われます。その後、凧は東南アジアからインド・パキスタンにいたる東洋全域に広まっていきましたが、西洋に広まったのは15世紀になってからのようです。 更に、凧揚げが遊びとして盛んになるのは、日本でも西洋でも17世紀に入ってからのことでした。江戸時代、先ず大阪で構造の簡単な角凧が流行し、大きさや凧に描かれた絵の華美を競い合ったといいます。ちなみに、大阪の凧揚げは二月の初午(はつうま)の日が中心でした。そしてまたたく間に江戸にも伝わり大流行しました。人々が季節を問わず、あまりに熱中して仕事をないがしろにするので、禁止令も出るほどだったといわれています。その頃から凧屋が出現し、本格的な絵模様の風や、奴凧などの面白い形をした凧が作られるようになって、一層普及していきました。変わった凧揚げとしては、長崎の「はた揚げ」があります。菱形の凧の糸にビードロを敷き(ガラス粉を塗る)、相手の糸に絡ませ、切り落として遊ぶ凧揚げです。オランダ人がインド経由で西洋から持ち込んだと言われており、その証拠に、インドでは現在でもこの凧揚げが盛んに行われています。明治時代になって都市化が進むと共に、凧は季節ものへと変わっていきました。凧を正月に揚げるのは江戸の風習で、やぶ入りの一月十五日・十六日が特に盛んでした。古くから凧揚げのあった地方では、正月以外の日に揚げることも多く、いまでも、長崎では四月、浜松では五月、新潟県白根では六月に凧揚げの行事が行われています。ちなみに、浜松、白根の凧揚げは大勢の人の力で巨大な凧を揚げる大凧合戦で特に有名ですが、似たような凧揚げは他の地方でも行われているようです。 (引用:講談社ブルーバックス「からすもビックリ!バイオカイト」伊藤利朗著) |

|---|

|

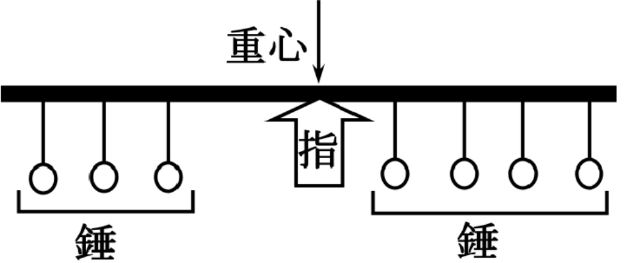

皆さん、強い風の吹く中で立っていると、風の力を受けて倒されそうになりますね。また無風の日でも、走っている自動車の窓から手を出すと、手は風の力で後へ押されるのを感じますね。この力を風力と言います。凧にしても飛行機にしても鳥にしても、この力で飛んでいるのです。違うところは、凧は風力を糸で支えることによって揚がるのに対して、鳥や飛行機は自由に空を飛びまわることによって、自分で風を起こし風力を作り出して飛んでいるのです。 それでは、なぜこの風力でこれらのものが空中にあがるのでしょうか。それは、飛行機の場合は翼、鳥の場合はつばさ、凧の場合は凧面があるからです。長い歴史を持つ凧ですが、これらの凧はいずれも、強い風を表面に受けその風力(風が物を飛ばしたり、吹き上げたりする力)で高く上ってゆくものです。従って凧だけでは風に流されて飛んでいってしまいますから、凧糸をつけて揚げるわけですが、その点では同じ「飛ぶ」といっても、鳥や飛行機とは大きく違って  います。 います。それでは、風力はどのように飛行機や凧にかかるのでしょうか。以下に、このかかり方が飛行機とこれまでの凧とでは、全く別であることを説明しましょう。説明にあたっては、いくつかの専門用語を使いますので、これらを説明することから始めます。 ①重心:長い棒にいくつかの錘をぶら下げたものを指で支えようとして指を動かしてゆくと、棒が水平になって停止する指の位置があります。棒でなくても板でも指で支えることのできる位置があります。これは物に加わる重力の中心点に相当するもので、重心といわれています。 |

|---|

| Last Update : 2010-01-28 |

| Copyright (c) 2005 Japan Biokite Club All Rights Reserved. このホームページのすべての文章の文責および著作権は Japan Biokite Club (JBC) に帰属します。 |

|

|